On entend souvent, en France, qu’il ne faut pas trop parler d’argent, qu’il est mal vu d’étaler sa richesse ou de montrer qu’on a réussi. Certains y voient une forme de pudeur ou une règle implicite de savoir-vivre. Mais derrière cette attitude, il se cache peut-être un héritage plus ancien : celui des lois somptuaires. Longtemps, les États ont tenté de contrôler l’apparence des citoyens, leurs vêtements, leurs bijoux, leurs repas, leurs fêtes. Tout ce qui brillait de trop près était suspect.

Quand l’État régule le bon goût

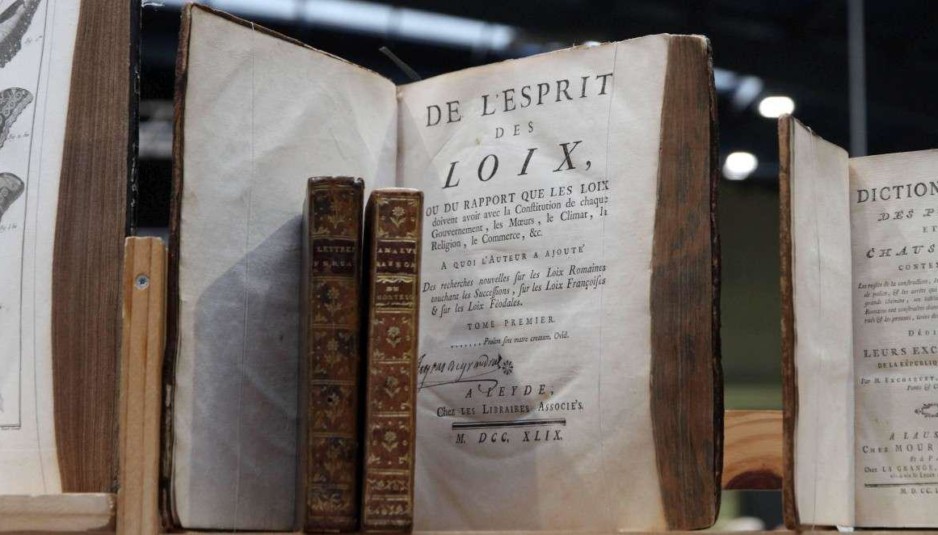

Les lois somptuaires ont existé dans de nombreuses civilisations. Leur but était de limiter les dépenses jugées excessives ou inutiles, notamment celles liées au luxe. On les retrouvait aussi bien dans la Rome antique que dans la Chine impériale ou l’Europe médiévale. Il ne s’agissait pas seulement d’économie, mais aussi de morale et d’ordre social. Trop de faste pouvait être vu comme un signe de décadence, un risque pour la cohésion de la société.

Des brocarts réservés aux puissants

Ces lois disaient, par exemple, combien d’invités on pouvait convier à un dîner, quels tissus étaient autorisés selon son rang social, quelles couleurs pouvaient être portées. Dans la France de l’Ancien Régime, certaines étoffes étaient réservées à la noblesse. En Chine, le jaune impérial ne pouvait être porté que par l’empereur. En Angleterre, les tailleurs de ville devaient se contenter de laine grise quand les aristocrates paradaient en soie.

Souvent, ces lois étaient contournées. On dissimulait les broderies sous des manteaux plus simples, on organisait des banquets dans la discrétion, on transmettait des bijoux de famille comme si leur usage échappait à la règle. Le luxe trouvait toujours un moyen d’exister, mais ces restrictions témoignaient d’un rapport complexe entre pouvoir, richesse et apparence.

De la loi à la décence ordinaire

Aujourd’hui, les lois somptuaires ont disparu, mais leur esprit résonne encore parfois dans certaines attitudes. Il n’est pas rare d’observer une certaine retenue dans l’affichage de la richesse, non par peur du jugement, mais par respect. Respect de ceux qui n’ont pas les mêmes moyens, sens du tact, souci de l’élégance discrète. Une forme de bon sens social, qui n’a plus besoin de loi pour exister.

Photo : bnf.fr/ sudouest.fr / revue-histoire.fr/

Suivez nous !

507 Fans

0 Followers

Subscribers